ERINNERUNGEN

INHALTSVERZEICHNIS

Einen roten Faden wird man in diesem Buch vergeblich suchen, es sei denn, man betrachtet die einzelnen Elemente dieser Zwischenbilanz aus einer unüblichen Perspektive, und zwar aus der Sicht des Alltags eines engagierten Architekten und Stadtplaners.

Dann erkennt vor allem die oder der Studierende, denn für diese Zielgruppe ist dieses Buch vor allem bestimmt, dass der Wert unserer Arbeit nicht von Spektakulärem, Außergewöhnlichem, Einmaligem, Unverwechselbarem usw. bestimmt wird, sondern von der bestmöglichen Lösung einer komplexen Aufgabe, die mehr umfasst, als die in Erscheinung tretende Gestalt und somit - Ausnahmen bestätigen die Regel - weniger spektakulär daherkommt. Einer Lösung, deren Qualität stärker in der alltäglichen und nachhaltigen Gebrauchsfähigkeit und weniger in der gelungenen Selbstdarstellung oder der Beschränkung auf die Äußerlichkeit zu suchen und zu finden ist.

Wenn es mir gelingt, mit der Darstellung und Erläuterung einiger Arbeiten unseres Büros die Freude und den Spaß an unserem Beruf zu wecken bzw. zu stärken und den Hang zur leider so verbreiteten Selbstdarstellung und nach Ruhm und Ehre, dem wir - zugegebenermaßen - auch allzu gerne nachgeben, etwas in den Hintergrund zu drängen, dann hat dieses Buch ein wesentliches Ziel erreicht.

Dem tabellarischen Lebenslauf entnimmt man, dass mein Weg zur Architektur und zur Stadtplanung kein geradliniger war und sehr wenig mit der "normalen" akademischen Ausbildung zu tun hatte. Allein die Umstände brachten es mit sich, dass ich niemals den Boden unter den Füßen verlor, bis heute nicht, und auch nie den Staub von den Schuhen schütteln konnte (und wollte).

Schon in der Ingenieurschule (heute Fachhochschule) beherrschten konkrete Probleme und Fragestellungen die Lernprozesse. Auf der Universität, wo ich als einer der ersten Studenten das Fach Raumplanung belegte, immerhin schon 34 Jahre alt, entging ich dem stark theoriebestimmten Lehrplan, indem ich keines der fünf vorgegebenen Projekte wählte, sondern ein eigenes vorschlug und dafür auch Mitstreiter und Unterstützung beim Lehrkörper fand.

Dieses Projekt "Standort einer Universität am Beispiel Dortmund" drängte sich geradezu auf, denn das Aufbau und Verfügungszentrum lag mehrere Kilometer außerhalb der Stadt und war für die meisten Studenten nur mit dem PKW zu erreichen. Die weitere Planung sah dann auch die gesamten Einrichtungen der Uni hier draußen auf dem Acker vor. Nach unserer Auffassung zum Nachteil für die hier Studierenden und für die Stadt. Im wahrsten Sinne des Wortes bestimmten dann auch kriminalistische Recherchen die fast vierjährige Arbeit an diesem Projekt, und die theoretischen Grundlagen und Werkzeuge erlernte und erarbeitete man sich fast von selbst. Leider setzte sich gegen Ende der Projektarbeit in der Projektgruppe die Tendenz zur Theorie durch, bedingt durch die anstehenden Prüfungen zum Diplom. Das Ziel, nämlich stadtnahe bzw. stadtintegrierte Hochschulstandorte durchzusetzen, wurde etwas aus dem Auge verloren und es genügten wenige, konstruierte Sachzwänge, den Acker als Standort landespolitisch durchzusetzen. Wie man heute sehen kann, zum nachhaltigen Nachteil aller Beteiligten - der Studierenden, weil sie alle Nachteile der Campuslage bezahlen müssen - der Stadt Dortmund, weil ihr wertvolle Impulse für die leerstehenden innerstädtischen Industriebrachen unwiederbringlich verlorengegangen sind und der Umwelt, weil ökologisch wichtige Retentionsflächen ein für allemal unter Stein und Asphalt begraben wurden.

Warum erzähle ich das? Ich will damit deutlich machen, dass jedes Handeln, zwar auf der Basis theoretischer Erkenntnisse, in erster Linie von den konkreten Bedürfnissen bestimmt sein muss und das Ermitteln dieser Bedürfnisse der erste, wesentliche Schritt jeder planerischen Tätigkeit ist.

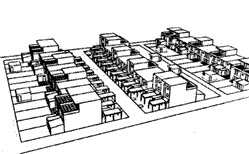

Nehmen wir zum Beispiel die mit großem Aufwand gebauten städtebaulichen oder auch Gebäudemodelle bei Wettbewerben oder für die (scheinbar) konkrete Darstellung einer Planungsidee.

Sie dienen meines Erachtens höchstens der Orientierung für Ballonflieger oder Hubschrauberpiloten, aber nicht zur Verdeutlichung einer städtebaulichen Qualität. Wir Menschen fliegen nun einmal selten Ballon. Viel häufiger sind wir gezwungen, zu Fuß durch unsere Städte zu gehen. Und alles, was sich in Augenhöhe befindet, ist viel entscheidender für unser Wohlbefinden, die Orientierbarkeit und die Sicherheit im Straßenverkehr. Ich weiß aus meinen Erfahrungen in Preisgerichten, dass die wirklich qualifizierten Preisrichter diesen Modellen relativ wenig Beachtung geschenkt und sich stärker, sozusagen auf Augenhöhe, in die Pläne eingelesen haben, während die Sachpreisrichter sich oft von den "schönen" Modellen beeinflussen ließen.

Womit ich wieder beim Thema "Lernen und Begreifen" bin, ein Thema, das mich bis heute begleitet hat und sicher noch lange Zeit begleiten wird.

Als K. F. Gehse 1970 den Auftrag für die Sanierung der Innenstadt der Stadt Herdecke erhielt und mich fragte, ob ich an dem Projekt mitarbeiten möchte, war für mich klar, dass ich dann auch in Herdecke wohnen muss. Und nicht irgendwo, sondern im Zentrum, dort wo saniert werden musste.

Und während Gehse, ein hervorragender Skizzierer, in wochenlanger Arbeit jede, aber auch jede städtebauliche Situation skizzierte und dann aus der Kenntnis der Einzelteile der Innenstadt und ihrer Beziehungen intern und extern ein Konzept für die Neu- bzw. Umgestaltung, die Einbindung des Alten, Gewachsenen in das Ganze entwickelte, habe ich mich dort wohnlich eingerichtet, Kontakte geknüpft, den Ort sozusagen zu meinem Ort gemacht, um ihn dann besser begreifen und erfassen zu können, intuitiv zuerst, dann aber auch technisch. Fünf Jahre hat die Arbeit an der Sanierung gedauert. Verdient haben wir nicht viel, aber gelernt eine Menge.

Und die Innenstadt von Herdecke ist so schön geworden, dass ich dort 32 Jahre sehr gerne gewohnt und gearbeitet habe. Und, was ich als besonders angenehm empfinde, ich kann mich überall dort, wo wir auch tätig waren, sehen lassen und kann sicher sein, freundlich begrüßt zu werden. Und das ist nicht in erster Linie auf die äußere Qualität der Architektur zurückzuführen, die wir vielleicht oder auch nicht, gemessen am Standard der von der Fachwelt beachteten Gestalt, hinterlassen haben. Das liegt ohne Zweifel daran, dass die Menschen, für die wir gebaut haben, mit ihren Wohnungen und deren Umfeld heute noch zufrieden sind.

Was wir sehr schnell begriffen haben, lange bevor das Thema "Kosten- und flächensparendes Bauen" eine politische Relevanz erhielt, war die Bedeutung der Kosteneinhaltung und das nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern insbesondere auf die Unterhaltungs- und Betriebskosten. Gerade Familien mit begrenztem bzw. knappen Budget sind auf die Dauer darauf angewiesen, die laufenden Kosten gering und den Wert des Hauses so hoch zu halten, dass es in einer Notsituation möglichst über Neuwert wieder verkauft werden kann. Ich bin heute nicht wenig stolz, dass wir bereits 1985, als die Energiefrage noch nicht die heutige Bedeutung hatte und der Begriff "Niedrig- Energie-Standard" noch unbekannt war, die meisten Häuser mit erhöhtem Wärmedämmaufwand und einfachen planerischen Maßnahmen zur Nutzung der passiven Wärmeenergie gebaut haben. Diese frühe Erkenntnis verdanke ich allerdings der Bekanntschaft mit Rolf Disch aus Freiburg, dem Visionär und damals Rufer in der Wüste.

Wir hatten zu der Zeit allmählich die Phase der groben Fehler hinter uns. Der Schadenfreiheits-Rabatt bei unserer Haftpflichtversicherung stand auf Null und nur die Großzügigkeit der Firma Braas hat uns vor dem Ruin bewahrt. Die meisten Fehler resultierten natürlich aus einer Unerfahrenheit und dem sorglosen und unkritischen Umgang mit Material und Konstruktion.

Damals hat mich der Ausspruch von Raimund Probst: "Sie täten gut daran, Ihren Beruf an den Nagel zu hängen!" , aufs Äußerste gekränkt. Heute kann ich ihn verstehen und akzeptieren und bin froh, dass er so gefallen ist, denn er hat unsere Arbeit danach stark beeinflusst. Leider weiß ich auch, dass der Ausspruch R. P.'s bei vielen Ausbildungsstätten für Architekten Gültigkeit hat, heute noch, und dass selbst an vielen Hochschulen die Waage sich stärker zur gestalterischen Seite neigt, statt zur konstruktiven. Vor allem scheint das Thema Logistik und Steuerung, Rechtssicherheit und Vertragswesen stark vernachlässigt zu sein. Ich stellte das unter anderem fest, wenn ich Bewerbungen junger Absolventen bekam. Immer wurden ausschließlich Unterlagen mit kleinen mehr oder weniger gelungenen Bottas, Liebeskinds, Behnischs o. a. Stars mitgeschickt und in Einstellungsgesprächen kommt in der Regel ans Tageslicht, dass es an der Basis so stark mangelt, dass selbst die Bauzeichnerlehrlinge, die in unserem Büro gelernt haben, die frischgebackenen Diplom- Ingenieure in den Schatten stellten. Finanziell sind diese Leute mindestens zwei Jahre eine Belastung für jeden freischaffenden Architekten; und wenn sie dann zu Behörden wandern, können sie sogar zu einer Bedrohung werden. Denn nichts ist gefährlicher als ein Unwissender mit Verfügungsgewalt über einen grünen Stempel.

Doch zurück zu uns. Mit der Siedlung "Am Berge 1" in Herdecke kam der Durchbruch. Vorausgegangen war ein bundesweiter Wettbewerb, ausgelobt durch das Bundesbauministerium, bei dem wir, oh wunder, trotz einfachster Architektur einen 1. Preis, natürlich undotiert, dafür aber mit Zusage für öffentliche Mittel, erhielten. Mit diesem Projekt kamen wir zwar auch nicht in die Oberliga, aber wieder, oh Wunder, in die Fachpresse. Ulrich Conrads brachte es sogar fertig, ein Bauweltheft (23, 10.06.88) mit Leon Krier's Touristenstadt "Atlantis" auf Teneriffa gemeinsam mit der Siedlung "Am Berge" zu bringen. Zwar mit einem für meine Begriffe typisch intellektuellen Bauwelt- Kommentar, also um Entschuldigung bittend, dass man dem doch hoch gebildeten Bauweltleser etwas derartig "Biederes" vorzusetzen wagt, aber immerhin.

Julius Posener, mit dem ich seit einiger Zeit befreundet war, J. P. jedenfalls fand, dass wir uns - Zitat: "mit der Gruppe ‚Am Berge' auf dem Weg zurück zu den Dingen selbst befinden". Meine Begegnung mit ihm gehört zu dem Wertvollsten, was mir meine Neugier beschert hat. Schon seit langem beschäftigte ich mich mit den Sozialbauten von Bruno Taut und auch mit der Architektur von Muthesius, Schmitthenner und anderen Zeitgenossen B. T.'s. Dabei war immer wieder der Name Julius Posener ins Auge gefallen.

Bei einer Tagung der Van de Velde-Gesellschaft hielt er einen Vortrag und beim anschließenden Gemüsesuppenessen bei der Hagener Gartenarchitektin Jessen lernte ich ihn persönlich kennen. Es ging eine enorme Ausstrahlung von diesem kleinen großen Mann aus, die mich sofort in ihren Bann schlug. Gleichzeitig war er sehr offen, einfach und direkt. Ohne zu zögern stimmte er meinem Vorschlag zu, Herdecke und die Siedlung "Am Berge" zu besichtigen. Kurz darauf erhielt ich seinen ersten Brief mit einer ausführlichen Reaktion auf diese Besichtigung. (Siehe "Julius Posener´s Briefe").

Von da an bis zu seinem Tod entwickelte sich ein reger Schriftverkehr und ich konnte ihn einige Male besuchen. Deshalb bekam ich auch später die großen Probleme mit, mit denen er zu kämpfen hatte und bei denen ihm aus der Berliner Architekten-Szene nur wenig Hilfe zuteil wurde. Er war krank 10 und die Wohnung in der Kleiststraße wurde ihm gekündigt. Die Berliner Architektin Anne Rabenschlag, die ich über Poseners Lage informiert hatte, hat sich dann für ihn eingesetzt, leider ohne Erfolg. Kurze Zeit nach seinem Zwangsumzug, am 29.01.1996, ist er gestorben.

Eine Begegnung mit einer anderen für mich bedeutenden Persönlichkeit kam leider nur indirekt, über seine Bauten, vor allem in Flims, zustande.

Rudolf Olgiati, dessen wunderbar einfache Häuser ich bei einem Vortrag von Fritz Schwarz in Hannover kennen gelernt hatte, war leider an dem vereinbarten Termin verhindert, so dass ich gezwungen war, ohne ihn an den Haustüren seiner Häuser zu klingeln, um sie auch von innen erleben zu können. Wie kein anderer hat er die traditionelle graubündener Baukultur interpretiert, in eine moderne Architektur übertragen und damit eine ganze Generation schweizer Architekten beeinflusst. Das Ergebnis der Begegnung mit R. O. war dann das Haus Dr. Vieler in Hohenlimburg, das aber mehr oder weniger eine Kopie und keine originäre Umsetzung Olgiatischer Prinzipien wurde, nichtsdestoweniger halte ich es für eines meiner angenehmsten, wohnlichsten Wohnhäuser.

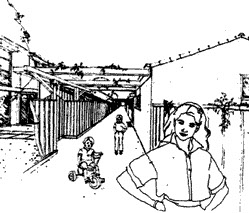

Nicht ohne Einfluss auf meine Arbeit war auch die Siedlung "Seldwyla" von Rolf Keller, einem Schüler von R. O. Am meisten beeindruckt hat mich aber die kleine Siedlung für dänische Amerika-Heimkehrer in Fredensburg von Jorn Utzon. Wie dieser mit einfachsten städtebaulichen und architektonischen Mitteln einen Ort mit ausgeprägtem Identifikationsgehalt und hohem Wohnwert geschaffen hat; das war mir bis dahin in der zeitgenössischen Architektur noch nicht begegnet. (Außer natürlich in den alten, gewachsenen Kleinstädten und Dörfern z. B. Liguriens oder Südfrankreichs u. a. ä.)

In der Hausgruppe "Am Berge 1" in Herdecke haben wir diese Qualität vielleicht annähernd erreicht, am "Hover Weg" in Wetter nur noch entfernt. Wahrscheinlich müssen mehrere oder alle am Zustandekommen einer solchen Siedlung beteiligten Komponenten stimmig sein und keiner der Beteiligten zu Kompromissen gezwungen werden dürfen. Womit wir beim Thema "Beteiligung der Nutzer an Planung und Bau ihrer Wohnungen" oder - abstrakter ausgedrückt - "ihrer Umwelt" wären.

Bereits an der Hochschule geistern die Begriffe "Mitbestimmung" und "Planungsbeteiligung" mehr oder weniger diffus durch viele Diskussionen, mehr missionarisch als konkret, wie mir schien und am vehementesten vertreten von den Theoretikern und Leuten aus den so genannten "gebildeten Schichten". Ich kann mich heute nicht mehr daran erinnern, dass auch darüber gesprochen wurde, dass Mitbestimmung nicht nur Erfahrung, sondern auch einen entsprechenden Informations- und Bildungshorizont voraussetzt, wenn sie die gewünschten Ergebnisse erzielen soll.

Partizipatorische Planung hieß das Schlagwort, das ja eigentlich dem Begriff "Planung" unterstellt, antizipatorisch zu sein. Irgend jemand partizipiert immer von "geplanten" Maßnahmen. Die Frage ist doch nur, ob das Planungsziel richtig formuliert ist und letztlich optimal umgesetzt und erreicht wird.

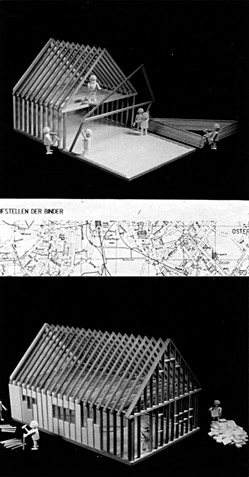

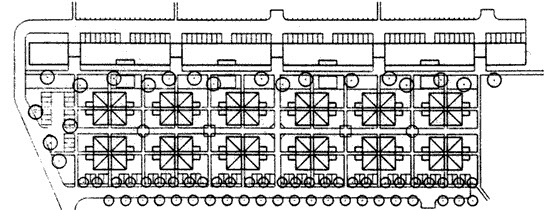

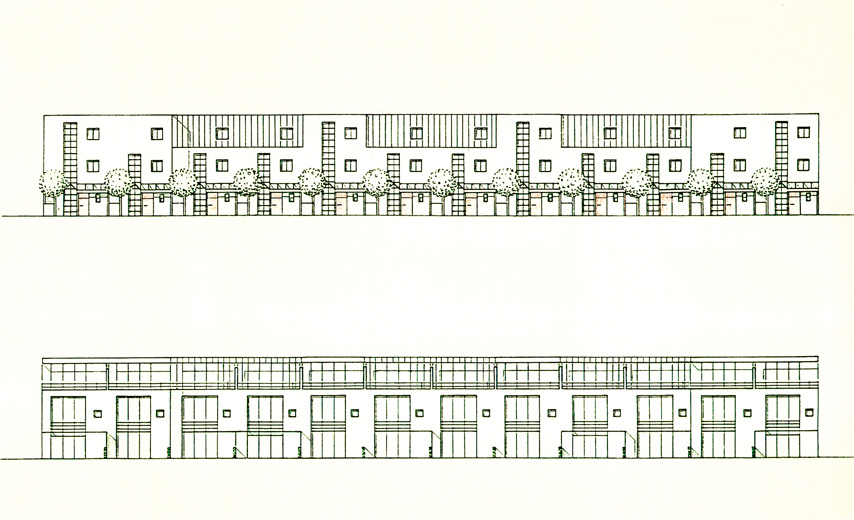

Bereits während der Sanierungsplanung für die Innenstadt Herdecke konnten wir erfahren, wie schwierig es ist, verwertbare planungsrelevante Informationen zu erhalten. Es waren eine Vielzahl von Informationsveranstaltungen, Reisen in andere Städte, Vorträge von Experten nötig, um unseren Planungsvorschlägen die notwendige breite Basis und letztendliche Zustimmung zu sichern. Heute bin ich mir ganz sicher, dass das auch nur so gut gelungen ist, weil ich von Anfang an am Ort gelebt habe. Ähnliches gilt auch für unsere Siedlungen. Angefangen hat das mit der Siedlung "Am Baukloh" in Hagen-Haspe, die wir gemeinsam mit dem Hagener Architekten Peter Hoff 1981/82 geplant und gebaut haben. 26 Einfamilienhäuser, die in weitgehender Selbsthilfe errichtet werden sollten, erforderten nicht nur die Berücksichtung der Bewohnerwünsche, sondern auch eine sorgfältige Überprüfung der Selbstbau-Fähigkeiten der beteiligten Baufamilien. Hierbei sind uns sicher auch meine handwerklichen Erfahrungen hilfreich gewesen. Der zeitliche Aufwand und das Engagement waren in der Planungsphase zwar sehr groß, dafür aber der spätere Ärger mit unzufriedenen Baufamilien sehr gering - eigentlich gleich Null.

Die gleichen Erfahrungen konnten wir dann auch bei den Siedlungen "Am Berge 1" in Herdecke (1983/84), "Am Berge 2" in Herdecke (1987) und "Hover Weg" in Wetter (1994/95) machen.

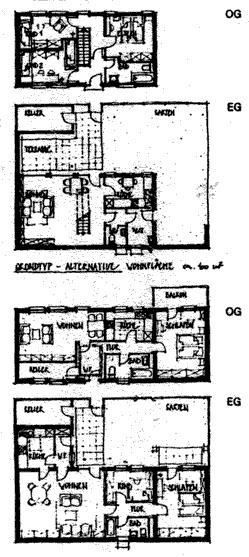

Alle in diesen Siedlungen gebaute Häuser folgten zwar einem äußeren Gestaltungsprinzip, auf das die Bewohner nur einen geringen Einfluss hatten - nur in Wetter konnten sie wählen, ob sie ein extensiv begrüntes Dach oder eine Ziegeldeckung haben wollten - aber im Inneren wurden in Einzelgesprächen die passenden Grundrisse diskutiert und immer kamen dann unsere aus dem Gespräch resultierenden Grundrisse zum Zuge. Und in Bezug auf Größe und Grundriss gleicht kein Haus dem anderen.

Eines meiner Lieblingsprojekte, die Ripshorster Straße, genannt "Ripse", in Oberhausen, die Modernisierung und Erweiterung einer ehemaligen Arbeitersiedlung in der Ripshorster Straße, kam leider nicht zur Ausführung. Bei einem Wettbewerb wurde unsere Arbeit mit dem 1. Preis ausgezeichnet und es begann eine außerordentlich fruchtbare Planungsphase, gemeinsam mit den Bewohnern aus den bestehenden Häusern. Wir trafen hier nämlich sehr gut informierte und engagierte Leute, die, vom Wohnbund betreut, ziemlich genau, wussten, was sie wollten.

Auch hatte sich im Laufe der Zeit ein soziales Umfeld herausgebildet, das eine hervorragende Grundlage für ein intaktes Siedlungsgefüge dargestellt hätte. Die Erweiterung war ja schließlich dazu gedacht, die Existenz des vorhanden alten Siedlungsfragments zu sichern.

Hier lebten inzwischen, nachdem die Häuser 1980 durch Besetzung vor dem drohenden Abriss gerettet wurden, Deutsche und Türken in einer Art genossenschaftlicher Nachbarschaft. Beeindruckend die türkischen Gärten, die die Nachbarn mit Gemüse versorgten, während andere Bewohner in allen Fragen behördlicher Art Beistand leisteten.

Leider wurde aus der Erweiterung nichts, aber alleine der Planungsprozess hat sicher dazu beigetragen, dass die Bewohner-Gemeinschaft heute noch existiert und deren Existenz auch gesichert ist.

Kürzlich konnte ich dann als Preisrichter der Jury eines Wettbewerbs für ein Gemeinschaftshaus für die Siedlung vorsitzen, in der der Entwurf des Büros Plus+, Peter Hübner, aus Stuttgart, den 1. Preis errang.

Für Peter Hübner hat unser Büro dann auch die Bauleitung der beiden IBA-Selbsthilfe-Projekte Gelsenkirchen- Laarstraße und Lünen-Brambauer übernommen.

Und hier konnten wir dann sehr gut Vergleiche zwischen einem Projekt mit einer zwar sehr guten Architektur, aber einer weniger intensiven Beteiligung der Bewohner in der Planungsphase und unseren bisherigen eigenen Projekten anstellen.

Ich kann keinem der Beteiligten, ob dem Bauträger, der THS Essen, dem Architekten - hier insbesondere Büro Plus+, Herrn Busch - oder den Baufamilien vorwerfen, nicht ihr Bestes gegeben zu haben. Auch unser Bauleiter hat sich mehr als voll eingesetzt, wenn auch zu bürokratisch und unflexibel. Das Netzwerk hat einfach nicht gestimmt. Es fehlte die Kontinuität des Prozesses und deshalb konnte sich nicht die notwendige Vertrauensbasis zwischen Baufamilien und Planern bilden.

In einem anderen, dem mir aus meiner Arbeit im Beirat für die Projektfamilie "Einfach und selber bauen" der IBA Emscherpark bekannten Selbsthilfeprojekt "Hagenshof" in Duisburg, hat es besser funktioniert. Hier waren erstens ein in Selbsthilfe-Projekten erfahrener Träger, die Kübel-Sorger- Stiftung, und zweitens die Architekten, die Architekturfabrik Aachen, von der Planung bis zur Fertigstellung engagiert.

Wie geht man aber mit Problemen um, bei denen die Nutzer, sprich Mieter, erst kurz vor der Fertigstellung bekannt sind?

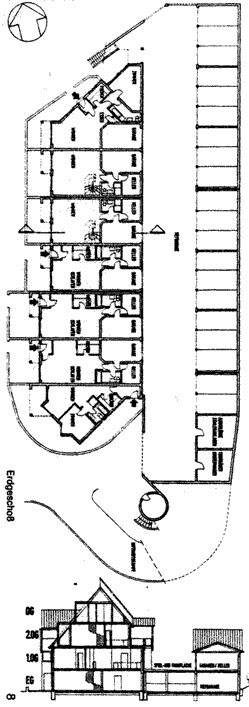

Wir haben schon relativ früh, zum Beispiel beim Wohnungsbau-Projekt "Gerberstraße" in Herdecke, einem der von uns im Rahmen der Innenstadt-Sanierung konkretisierten Bauvorhaben mit 19 Wohnungen, Überlegungen z. B. in Bezug auf die sich im Laufe der Zeit ändernden Nutzungsanforderungen durch Änderungen der Familienverhältnisse aufgestellt und daraus resultierende Grundrisse entwickelt, die sich den unterschiedlichen Bedürfnissen besser anpassen.

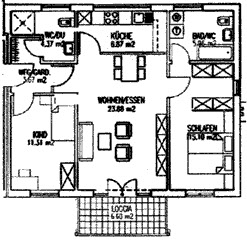

Eine der einfachsten, aber sinnvollsten Maßnahmen war, das Kinderzimmer unmittelbar an der Eingangsdiele der Wohnung in direkter Verbindung mit dem obligatorischen Gäste-WC anzuordnen, dieses um einen halben Quadratmeter zu vergrößern und mit einer Dusche auszustatten.

Ich brauche sicher nicht die langfristigen Vorzüge dieser simplen Lösung aufzuzählen, die liegen auf der Hand. Aber auch heute noch findet man Grundrisse, wo Elternschlafzimmer und Kinderzimmer gemeinsam mit dem repräsentativen Bad dicht beieinander liegen und nur über das Wohnzimmer oder einen langen Flur zu erreichen sind. In den seltensten Fällen sind dann auch noch Bad und WC getrennt, so dass das WC für andere Familienmitglieder nicht benutzbar ist, wenn jemand in der Wanne liegt, ganz abgesehen vom hygienischen Standpunkt und vom Umstand, dass das getrennte WC mit Duschausstattung das traditionelle Gäste-WC ersetzen kann.

In dieser Richtung gibt es eine Reihe von simplen Möglichkeiten, den Nutzwert einer Wohnung zu erhöhen.

Noch wichtiger sind solche Überlegungen bei der Planung von Einfamilienhäusern. Im Gegensatz zu Mietwohnungen, die man bei sich ändernden Familiengrößen kündigen bzw. gegen eine andere austauschen kann, ist der Besitzer eines Einfamilienhauses i. d. R. gezwungen, im Haus zu bleiben, wenn die Kinder ausziehen oder sich die finanziellen Verhältnisse ändern. Dann kann ein Grundriss, der einfach und ohne großen Kostenaufwand teilbar ist, den Zwangsverkauf, der immer finanzielle Nachteile mit sich bringt, vermeidbar machen. Man kann die Eltern mit ins Haus nehmen, oder den abgetrennten Teil vermieten. Ähnliches gilt für die junge, noch kinderlose Familie. Eine mit einfachen Mitteln vorgeplante Erweiterung, vor allem bei Reihenhäusern oder Hausgruppen, bietet die Möglichkeit, Wohneigentum bereits in jungen Jahren mit dann noch begrenztem Budget zu erwerben und später je nach Familienwachstum zu erweitern.

Im Projekt "Am Berge 1" haben wir deshalb einen 80-100 m² großen Grundtyp mit einer Erweiterungsmöglichkeit ca.30 m² geplant. Im Projekt "Hover Weg" in Wetter konnten die Baufamilien dann sogar drei Erweiterungsvarianten wählen.

Was mich immer wieder verblüfft und schockiert, ist, dass Mieter solcher Grundrisse nie deren schlechte Qualität bemängeln, sondern sich in ihrer Kritik mehr auf Details, wie tropfende Wasserhähne, fehlende Bedienungsstangen für Dachflächenfenster oder klemmende bzw. fehlende Rolläden, konzentrieren. Und das ist das Resultat mangelhafter Kenntnisse über die grundsätzlichen "primären" und sich im Laufe der Zeit ändernden Bedürfnisse.

In der Schule erfährt man schon nichts, wie soll man dann in der Praxis Unterscheidungen anstellen und richtige Entscheidungen treffen können?

Ich hatte einen Raum erworben, in dem ich regelmäßig Seminare für Lehrer anbieten wollte - leider ohne Erfolg. Kein Lehrer hat sich gefunden, der bereit war, dieses kostenlose Angebot in Anspruch zu nehmen. Vielleicht gelingt es ja noch einmal.

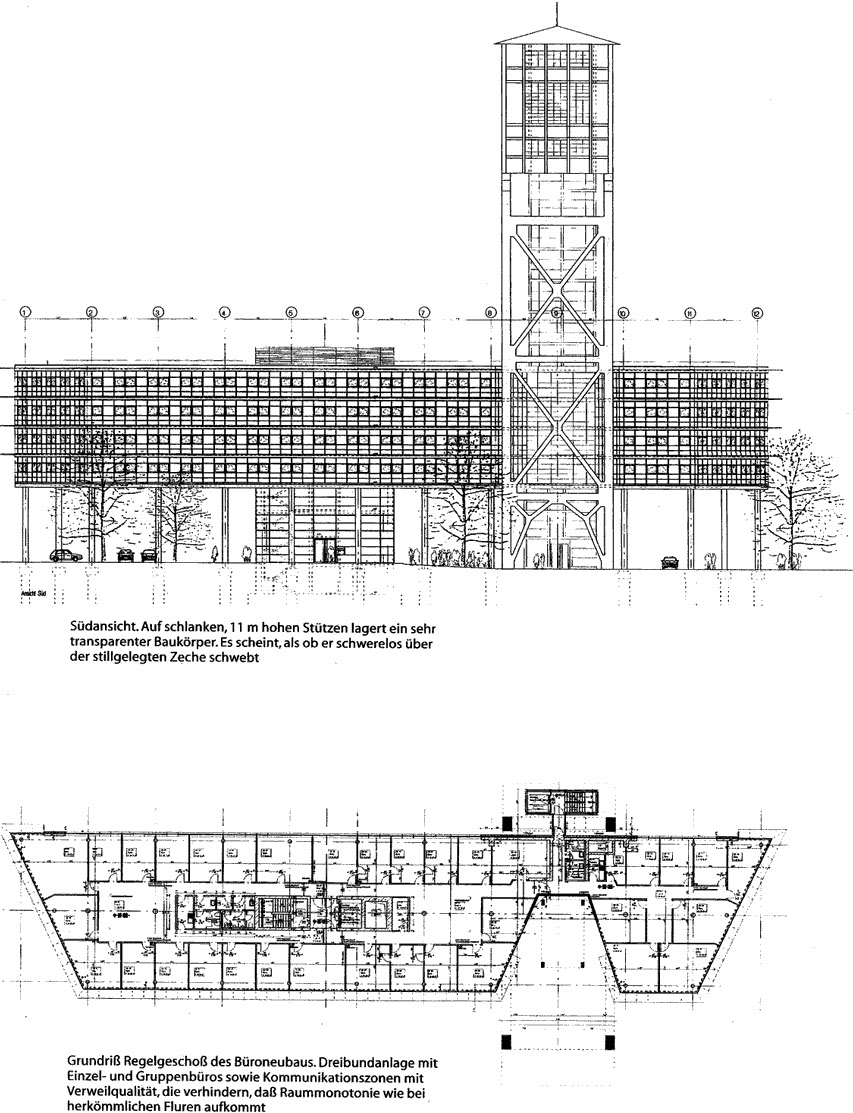

Eine andere Gelegenheit, Fragen des Wohnungsbaus konzentriert an einem Ort zu behandeln und beantworten zu lassen, ergab sich, als ich 1997 als Mitglied einer Wettbewerbsjury für das ehemalige CEAG-Gelände mit dem ebenfalls der Jury angehörenden damaligen Bezirksvorsteher von Dortmund-Eving, Herrn August Wagner, an der stillgelegten Zeche Minister-Stein vorbeifuhr und dort den sogenannten Hammerkopf-Turm, noch mit der Hängebank, sah. Dieser Förderturm, der wegen des senkrecht stehenden Fördergerüstes und des geschlossenen Kopfgehäuses die Form eines Hammers hatte und von dessen Art es nur noch einen in Hamm gibt, interessierte mich und auf meine eigentlich scherzhafte Frage: "Kann man den kaufen?" antwortete August Wagner knapp und präzise: "Ja, für 1,00 DM". Wenige Wochen später war ich gemeinsam mit Jürgen Bahl, einem Kollegen aus Hagen, Mitbesitzer dieses großartigen Industrie-Denkmals, mit dem Ziel, im Hammerkopf, also ca. 75 m über der Erde, unser Planungsbüro einzurichten und anstelle der leider inzwischen abgebrochenen Hängebank ein neues Gebäude im Maßstab der Hängebank zu errichten, in dem dann das oben erwähnte "Zentrum für Wohnungsbau" hätte entstehen können.

Es begann dann ein langer, mühsamer Kampf, den wir sicher verloren hätten, wenn wir nicht die Unterstützung durch Prof. Karl Ganser gefunden hätten, der nicht nur den Investor, die Kölbl-Gruppe, sondern auch den Mieter, das ILS (Institut für Landes- und Stadtentwicklung), das bis dahin in relativ ungeeigneten Räumlichkeiten in der Dortmunder Innenstadt untergebracht war, besorgt hat. Über den ganzen Planungsprozess, vor allem die Auseinandersetzungen mit dem Generalunternehmer Philip Holzmann und dem Mieter, kann und muss Jürgen Bahl selber ein Buch schreiben, denn er war es, der dann die Realisierung der Planung und die Detaillierung und Qualitätssicherung zu verantworten hatte.

Ich erkannte frühzeitig, dass ich dieser Aufgabe nicht gewachsen war, vor allem weil mir die notwendigen Erfahrungen für eine solche Baumaßnahme fehlten.

Leider ist dann aus dem gewünschten "Zentrum für Wohnungsbau" wieder nichts geworden, so dass das Thema weiterhin bei wenigen engagierten Architekten und bei der Verbraucherzentrale seine Heimat hat.

Wir durften noch einige gute und interessante Wohnungsbauprojekte realisieren, darunter in Herne "Das gesunde Haus" gemeinsam mit dem dänischen Büro Friis og Molte und in Gelsenkirchen-Bismarck das "Europäische Haus" - 70 Wohnungen (2. Preis eines europaweiten Wettbewerbs). In Zukunft scheint der soziale Wohnungsbau allerdings zum Erliegen zu kommen und zwar auf längere Zeit. Das wäre allerdings eine gute Chance zu bilanzieren und die Erfahrungen auszuwerten, um bei dem mit Sicherheit zu erwartenden neuen Bedarf besser gerüstet zu sein.

In absehbarer Zukunft werden Modernisierung und Sanierung des Wohnungsbestandes wieder eine stärkere Rolle spielen.

Ein auf diesem Gebiet sehr interessantes Projekt war die Sanierung und Modernisierung einer sehr schönen, etwa 100 Jahre alten Wohnanlage mit 30 ehemaligen Steigerwohnungen in Dortmund-Derne. Vom Ganzen - bis ins Detail - erkennt man die gute Qualität der Ausführung und die hohe gesellschaftliche Stellung der Steiger in der bürgerlichen Hierarchie des Ruhr-Bergbaus.

Dieser hat im Laufe seiner Existenz eine außerordentliche Kultur des Wohnungs- und Städte- bzw. Siedlungsbaus entwickelt und gepflegt. Selten hat unsere Zeit, vor allem die Nachkriegszeit, den Standard wieder erreicht, einen Standard, dessen auffälligstes Merkmal meiner Meinung nach die Privatheit der eigenen Wohnung ist, als Ausgleich zum zwangsläufig kollektiven Arbeitsalltag und zu den harten Arbeitsbedingungen unter und über Tage.

Interessanterweise förderte diese ausgeprägte Privatsphäre aber gleichzeitig das Zusammengehörigkeitsgefühl in den Siedlungen und die starke Identifikation der Bewohner mit ihrem Stadtteil, was man heute noch sehr gut aus alten Presseberichten, Veranstaltungskalendern und Gesprächen mit ehemaligen Kumpels erfahren kann.

Wir haben, aus diesen Erkenntnissen lernend, immer großen Wert auf die Sicherung einer größtmöglichen Privatheit bei unseren Siedlungen gelegt. Möglichst breite und nicht so tiefe Häuser, die übrigens nicht teurer sein müssen als die schmalen Handtuchgrundrisse mit ihrer äußerst eingeschränkten Flexibilität, mit breit gelagerten Gärten, hohe Zäune waren u. a. Mittel, das zu erreichen. Auch Bäume, an der richtigen Stelle, zur Vermeidung von Einblicken in den privaten Gartenbereich, dienten diesem Zweck.

Ich habe nie verstanden, warum bei der im Auftrag der LEG NRW durch uns gebauten Siedlung Hamm, Hoher Weg, die schmalen und tiefen Gärten nicht durch Zäune voneinander getrennt werden durften. In diesem Projekt steckte von Anfang an der Wurm. Unser Büro übernahm neben starken Ressentiments der gutbürgerlichen Bewohner gegenüber der geplanten Siedlung von Heessen auch das städtebauliche Konzept eines anderen Architekten und konnte das auch nur geringfügig korrigieren. Die 72 Einfamilienhausgrundstücke durften nicht real geteilt werden. Die Hausbreite mit 6,00 m war festgeschrieben, Zäune (s. o.) nicht zulässig und die Holzbauweise für die Einfamilienhäuser obligatorisch. Teilweise sah der Bebauungsplan 1-geschossige Bauweise vor, eine im Bezug auf die Wirtschaftlichkeit absurde Festsetzung, die wir nur mit einem Trick umgehen konnten. Alleine die Inhalte des Bebauungsplanes mit einem aufwendigen Erschließungssystem, geringster Dichte (hier auch noch ökologisch begründet) und somit hohen Grundstückskosten, brachten die Gesamtkosten auf ein Niveau, das die Häuser auch deshalb fast unverkäuflich machte. Die Holzbauweise fand trotz ihrer hohen Qualität keine Akzeptanz.

Ich weigerte mich, die Holzkonstruktion (Großtafelbauweise) von außen zu verputzen, weil ich das bauphysikalisch für falsch halte. Der Vorgänger-Architekt hatte auf dem Gelände bereits ein Mehrfamilienhaus aus Holz und Putz so verbogen. Eine Startergruppe aus sechs Baufamilien war wegen der vorangegangenen Querelen aus dem Projekt ausgestiegen. Es war dann keine Überraschung mehr, dass für den Misserfolg der Architekt verantwortlich gemacht wurde. Wenn auch nicht direkt, doch hinter vorgehaltener Hand. Dass in Hamm mit seiner ökologischen Überfrachtung ein Überangebot an Einfamilienhäusern auf dem Markt ist, war vielleicht bekannt. Man hat aber, angespornt und überredet von der Verwaltung, geglaubt, mit der besonderen ökologischen Qualität Käufer hinter dem Ofen hervorlocken zu können. Leider ein Irrtum und für mich wieder ein Beweis, dass Wohnungen keine Handelsware, sondern ein Lebensmittel mit eigenen Gesetzmäßigkeiten in der Akzeptanz der Wohnungssuchenden sind.

Ein weiterer Misserfolg ist auch das Projekt "Villa Quattro" in Marl geworden. Entworfen wurde diese aus vier quadratischen (7,50 x 7,50 m) Einfamiliehäusern bestehende und wiederum ein Quadrat bildende Hausgruppe für einen Wettbewerb im "Bornstedter Feld" in Potsdam. Da ich nicht den Investor mit entworfen habe, eine meiner Meinung nach verheerende Unsitte im Berliner Gehege, fiel ich hier aus der Konkurrenz. Darüber jedoch später.

In meinem Seminarraum hingen die Wettbewerbspläne für Potsdam an der Wand, als mich der Geschäftsführer der Ruhr-Lippe-Wohnungsgesellschaft, Herr Smits, hier besuchte. Er kannte meine Ablehnung von Bauträgern und unser Prinzip der Bauherrengemeinschaften. Er sah die Pläne und seine spontane Reaktion war, uns ein Grundstück in der Innenstadt von Marl für die "Villa Quatro" zur Verfügung zu stellen. Die sechszehn geplanten Einfamilienhäuser fanden dann aber nicht die Baufamilien und nach kurzer Zeit wurde uns das Grundstück wieder entzogen und ist inzwischen in Bauträgermanier mit banalen Profit-Hütten gefüttert.

Wenn wir schon bei den Misserfolgen sind, darf ich Falkenhöh und die AWO Landesverband Brandenburg nicht vergessen, Lehrstücke auf unterschiedlichen Ebenen. Zuerst Falkenhöh, Helge Syperecks schöne aber doch stark formalistische Städtebauschöpfung für den Schreibwarenund Büroartikelhersteller Herlitz, der sein Glück und seinen Profit auch einmal auf dem Gebiet des Wohnungsbaus versuchen wollte.

Reiner Emenlauer, mit dem ich seinerzeit den Investorenwettbewerb für das IBA Emscherpark Projekt "Küppersbusch" in Gelsenkirchen organisiert hatte, ein Wettbewerb, der gar keiner war, weil man die Investoren fast an den Haaren herbeiziehen musste, hatte mich bei Herlitz für einen Teilabschnitt in der Siedlung Falkenhöh empfohlen. Endlich durften wir einmal zeigen, dass wir in einer modernen, schnörkellosen Architektur entwerfen und bauen können. Entwerfen durften wir, bauen leider nicht, und Honorar für den Entwurf erhielten wir nur, weil sich Reiner Emenlauer sehr energisch dafür eingesetzt hat. Wir hätten es ahnen müssen, dass Herlitz-Falkenhöh (nicht der Büroartikelhersteller) kurz darauf Konkurs anmeldete.

Der konnte bei der Arbeiterwohlfahrt Landesverband Brandenburg in Potsdam nur mit Mühe zu einem Vergleich abgewendet werden. Bei dem habe ich aber immer noch Haare (fast alle) lassen und auf 890.000,00 DM Honorar verzichten müssen, was meine gesamten Altersvorsorgepläne zunichte machte.

Zweieinhalb Jahre haben wir an sehr interessanten Projekten der AWO mitgearbeitet; einem Netzwerk aus Behinderten-, Altenwohn- und Pflege-, Jugend- und Rehabilitations-Einrichtungen im südlichen Brandenburg um Bad Wilsnack und Glöwen, das Udo Bünning, der inzwischen verstorbene Geschäftsführer des Landesverbandes, initiiert und im Vertrauen auf die Unterstützung durch das Land auf den Weg gebracht hatte. Leider hat er sein Vertrauen aufs falsche Pferd gesetzt oder sich auch verschätzt, jedenfalls musste er uns in Bezug auf unsere Honorarforderungen immer wieder vertrösten auf die zu erwartenden Bewilligungsbescheide der Landesregierung. Und das war halt "Warten auf Godot", denn ein ausgeprägter Bürokratismus und eine Vielzahl an Kontrollorganen im Land Brandenburg wussten, wie man Projekte verzögert oder verhindert.

Zumindest für das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales trifft das zu, trotz seiner unglaublich engagierten Ministerin Regine Hildebrandt, die leider vor kurzem ihrem Krebsleiden erlegen ist und die eine der ganz außergewöhnlichen Persönlichkeiten war, denen ich begegnen durfte.

Wesentlich flexibler und unbürokratischer reagierte das Wohnungsbauministerium in Potsdam. Bereits 1992 hatte ich in seinem Auftrag ein Gutachten über "organisierte Gruppenselbsthilfe im Wohnungsbau" erstellt. Als dann bei den Umbau- und Modernisierungsprojekten "Altenwohn- und Pflegeheime" in Schwedt und Frankfurt/Oder das Problem der Unterbringung der vorhandenen Bewohner/innen akut wurde, war das Ministerium sofort bereit, an beiden Standorten jeweils 20 Wohnungen im Rahmen des "betreuten Wohnens" zu fördern und für den Zeitraum der Umbauphase einer Fremdnutzung zuzustimmen.

Die neuen Wohnungen waren längst bezugsfertig, da warteten wir noch auf den Bewilligungsbescheid für die Pflegeheimplätze.

In Schwedt, wo das Heim inzwischen fertig gestellt ist, musste deshalb der Umbau in zwei Abschnitten erfolgen, wobei die Räume des nicht betroffenen Abschnitts doppelt belegt werden mussten und die gesamte Umbauzeit 7 Monate länger als geplant dauerte. Die Mehrkosten haben wir nicht genau errechnet, sie dürften aber im siebenstelligen Bereich liegen. In Frankfurt/Oder erwartete uns das gleiche Schicksal.

Der Umbau und die Modernisierung des Heimes in Schwedt erhielt bei der Verleihung des Deutschen Bauherrenpreis 2001 eine besondere Anerkennung, worauf wir natürlich sehr stolz sind, war es uns doch hier gelungen, aus der geschmähten Platte (in diesem Fall Großblock-Bauweise) mit einfachen Mitteln ein ansehnliches, modernes und wohnliches Haus zu machen. Zu diesen Mitteln gehörte zuerst einmal ein vernünftiger Hut, also ein neues Dach mit großem Dachüberstand. Das marode Flachdach blieb einfach unter dem neuen Dach liegen, so dass wir uns die teure Entsorgung des Sondermülls ersparen konnten.

Dann wurden die Fensterbrüstungen der Bewohnerzimmer fast bis zum Fußboden ausgesägt und entsprechende neue Fenster eingebaut, so dass die alten Menschen auch im Bett liegend aus den Fenstern sehen können. Eine Maßname, die wir übrigens schon seit 20 Jahren bei allen Kinder- zimmerfenstern angewendet haben. Eine 90 cm hohe Fensterbrüstung ist für Kinder so hoch wie für Erwachsene eine von 1,50 m Höhe. Wer will schon in einem Raum mit so hoch liegenden Fenstern wohnen?

Erfolg hatten wir dann bei einem Wettbewerb für eine geplante Siedlung in Potsdam. Im Rahmen der Bundesgartenschau 2001 auf dem Gelände "Bornstedter Feld" sollten Entwürfe für diese Siedlung geliefert werden, aber auch der Investor, der die Häuser auf Vorrat baut und verkauft.

Unser Entwurf erhielt einen 1. Preis, aber nach dem Öffnen der Umschläge stellte man fest, dass wir keinen Investor vorweisen konnten (und ja auch nicht wollten - s. o.), und somit fielen wir dann aus der Konkurrenz. Im Preisgericht aber saß als Vorsitzender ein alter "Feind", mit dem ich mich schon zu Zeiten des "kosten- und flächensparenden Bauens" und während der "IBA Emscher Park" heftig über die Methoden des "Wohnungsbaus auf Vorrat" und die Übertragung holländischer Verfahren auf unsere Region gestritten hatte, Jos Weber. Und, oh Wunder, oder logische Folge dieses Streits, Jos Weber schlug dem Auslober des Wettbewerbs vor, uns ein anderes Grundstück zur Verfügung zu stellen, damit wir dort nach unseren Vorstellungen und mit Baufamilien-Gemeinschaften Wohnungen bauen können. Dieser Vorschlag wurde vom Entwicklungsträger akzeptiert und erwies sich als doppelter Erfolg. Erstens lag das neu gefundene Grundstück nicht wie das Wettbewerbsgelände auf der grünen Wiese, sondern im "Zusammenhang bebauter Ortslage", und zwar auf dem Gelände der so genannten "Roten Kasernen". Zweitens ergab sich aus dem dreieckigen Zuschnitt des Grundstücks fast zwangsläufig eine interessante Siedlungsform mit insgesamt 38 Einfamilienhäusern und 14 kleinen Wohnungen in zwei so genannten Torhäusern.

Während auf dem Wettbewerbsgelände die üblichen Vorratsbauten durch Bauträger ent- und auch lange leer standen, konnten wir relativ schnell mit 10 Baufamilien die ersten Häuser errichten.

Über die begleitenden Schwierigkeiten mit Behörden, Versorgungs-unternehmen und anderen Institutionen könnte ich ein neues Buch schreiben, einen Thriller.

Nicht sehr lustig fand ich zum Beispiel, dass der Bau sechs Wochen lang vom Bauordnungsamt stillgelegt wurde, weil wir eine brandenburgische Bauvorschrift übersehen hatten, die bei Einfamilienhäusern im 1. Obergeschoss ein "Flucht- bzw. Rettungsfenster" mit einer lichten Öffnung von 90 x 120 cm vorschreibt.

Auch nicht lustig die starre Haltung des städtischen Versorgungs-unternehmens, die verhinderte, dass wir eine autonome Wärme- und Warmwassererzeugung durch eine Kombination von BHKW und Holzschnitzel-Verbrennung realisieren konnten und stattdessen zur teuren Fernwärme gezwungen wurden.

Eigentlich sollte die private Erschließungsstraße den Namen von Julius Posener erhalten. Da aber in Potsdam bereits eine Posener Straße, benannt nach der Stadt Posen, existiert, mussten wir uns etwas anderes einfallen lassen. Was lag also näher, als Bruno Taut vorzuschlagen, zumal von ihm auch in Potsdam zwei sehr interessante Einfamilienhäuser stehen. Auch hier gab es Schwierigkeiten und erst der Einsatz des Vorsitzenden des Kulturausschusses der Stadt, Prof. Rüdiger, ist zu verdanken, dass die Häuser der Siedlung als Adresse den Namen des Architekten tragen, der nach meiner Überzeugung die Qualität des Wohnungs- und Siedlungsbaus im 20. Jahrhundert maßgeblich beeinflusst hat.

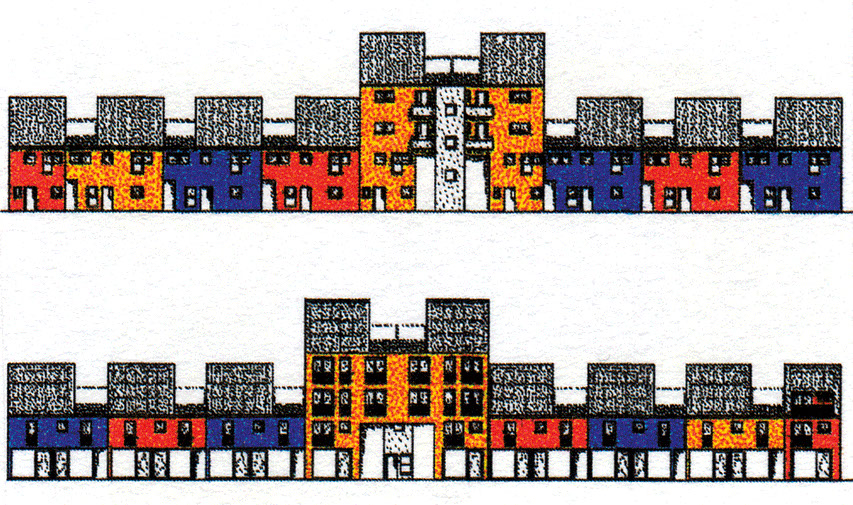

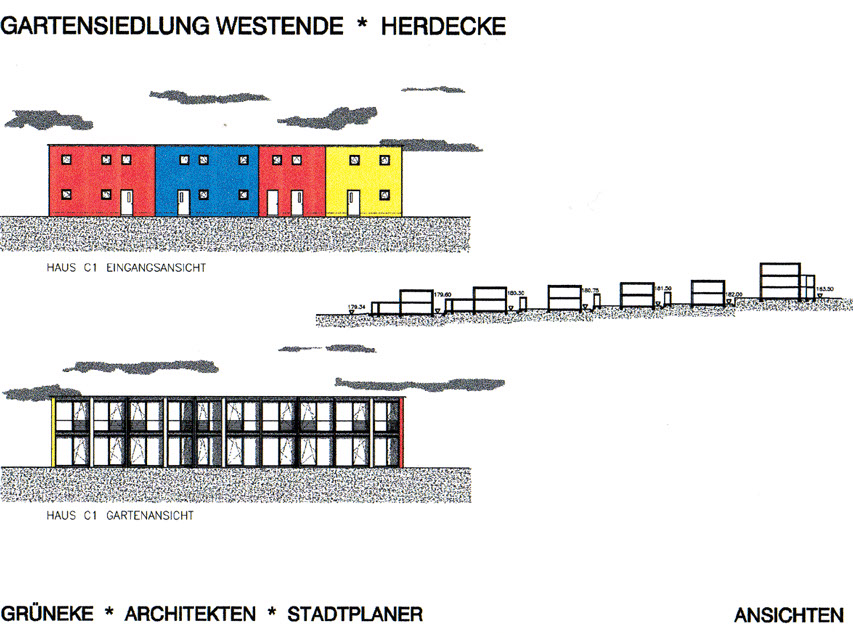

Farbe spielt im Stadtbild von Potsdam eine nicht ungewichtige Rolle. Denken wir nur an das "Potsdamer Gelb" (oder besser "Ocker") oder an die kräftigen Farben der Schlösser und der einfachen Häuser der Bediensteten. Vielleicht war es auch nur eine Vorstellung in unseren Köpfen, dass diese Siedlung in unmittelbarer Nachbarschaft der großartigen Siedlung "Am Schragen", der "roten Kaserne" und in der Nähe zu Schloss Sanssouci eine kräftige farbliche Gestaltung erhalten sollte.

Eine Reise im September 1999 nach Dänemark und hier ein Abstecher nach Kopenhagen, wo wir, fast schon im Zentrum, eine sehr schöne, sehr farbige (gelb-rot-ocker) und dichte Siedlung entdeckt haben, verstärkt uns in der Gewissheit, dass die Siedlung "Bruno-Taut-Straße" farbig werden muss.

Farbe dominiert dann auch die Hausgruppe "Leierweg" in Dortmund. Sieben Familien hatten gemeinsam ein Grundstück im Nordwesten der Stadt erworben und uns mit Planung und Bauleitung der Häuser beauftragt.

Es sollten sieben gleiche, gleichgroße, aber möglichst individuell zugeschnittene Grund- und Aufrisse, selbstverständlich zum Wiederholungs-Honorar, geplant und natürlich die divergierenden Interessen der Baufamilien unter einen Hut gebracht werden. Vom Stadtplaner über Juristen bis hin zu Pädagogen waren bei den Baufamilien alle Kategorien von kritischen Auftraggebern vertreten, die bei Architekten mit einschlägigen Erfahrungen die Alarmglocken schrillen lassen. Der Planungsaufwand war entsprechend hoch, das Honorar bei weitem nicht kostendeckend, der Ärger auch während der Bauzeit erwartungsgemäß groß, aber das Ergebnis am Ende so, dass mich sechs Familien wieder zum Kaffeetrinken einladen und das Honorar auch bezahlt haben.

Leider zeichnete sich bei der siebten Familie von Anfang an ab, dass es Ärger gibt. Der Mann, ein junger Ingenieur, aus welcher Branche ist nicht bekannt, hatte sich vermutlich eine vom Arbeitsamt finanzierte Auszeit von der Arbeit genommen, um das Baugeschehen täglich zu überwachen und beeinflussen zu können.

Schon in der Planungsphase war der permanente Änderungsaufwand um ein Vielfaches höher, als bei den anderen Baufamilien. Die erste Honorar-Rate wurde dann auch noch pünktlich geleistet, nachdem aber die Änderungsphase in die Bauphase überging, blieb das Honorar aus. Der "Freund" der Familie, ein junger Architekt, wurde ratgebend in Fragen der Vermeidung von Honorarzahlungen, so dass am Ende nur der Weg zum Juristen und zum Gericht blieb, zum ersten Mal in unserer mehr als 30-jährigen Praxis. Eingeklagt haben wir dann natürlich das volle Honorar und im 1. Termin vom Richter auch Recht bekommen. Aber nur, weil der Vertrag den Passus enthielt, dass das Wiederholungshonorar nur gültig bleibt, wenn keine Änderungen an der Planung des ersten Hauses vorgenommen werden.

Warum ich das so ausführlich erzähle? - Weil es heute leider nicht mehr oder nur noch in den seltensten Fällen möglich ist, Verträge oder Vereinbarungen auf Treu und Glauben zu machen. Eigentlich müsste man jeden Satz, den man ausspricht oder niederschreibt, vorher von einem gewieften Juristen überprüfen und freigeben lassen.

Und auch dann ist man nicht davor gefeit, sich in dem Netz von Gesetzen, Verordnungen, Erlassen oder deren Kommentierungen zu verfangen. Diese sind nämlich hauptsächlich gemacht, um Schlechtes zu verhindern und nicht, um Gutes zu ermöglichen und zu fördern. Dass ersteres in den seltensten Fällen gelingt, davon zeugen die landauf, landab gebauten Scheußlichkeiten. Im Gegenteil, das Netz versetzt einen geschickten Juristen in die Lage, selbst nach allen Regeln der Bauordnung geplante und genehmigte Bauvorhaben zu verhindern oder zumindest langfristig zu verzögern.

Von solch einem Fall möchte ich abschließend berichten. Vor 3 Jahren erhielten wir den Auftrag, ein größeres Wohnhaus zu planen. Auftraggeber ist ein Ehepaar, das hohe Ansprüche an Gestaltungs- und Ausführungsqualität stellt und ein Glücksfall für jeden Architekten ist, das geistige und künstlerische Format für eine Beurteilung der Qualitäten besitzt und dazu noch sehr sympathisch ist. Das Baugrundstück liegt innerhalb eines rechtskräftigen Bebauungsplanes und schien auch erschlossen zu sein. Doch davon später. Zuerst einmal wollten wir die Bebaubarkeit über eine Bauvoranfrage klären, u. a. auch, weil wir dem Bauherrn ein Flachdach anstatt des im B-Plan festgesetzten Satteldachs vorgeschlagen hatten und eine Befreiung von dieser Festsetzung erforderlich war. Und jetzt begann des Dramas erster Akt.

Die Stadt hatte gerade einen neuen Dezernenten erhalten, Uli Sierau, den wir bereits von unserem Projekt "Hammerkopfturm" kannten und der dort im ILS Direktor war. Ja, und bekanntlich fegen neue Besen besonders gut und gründlich. Eine seiner ersten Amtshandlungen war, sicher aus guten Gründen, eine Dienstanweisung herauszugeben, die besagte, dass grundsätzlich keine Befreiungen von B-Plan Festsetzungen mehr zu erteilen sind.

Vom Nachbarn, einem Juristen, hatten wir bereits eine Unterschrift, dass er mit einem Flachdach einverstanden ist. Warum wollte er auch nicht einverstanden sein, ließ ihm doch das Flachdach einen weitgehend ungestörten Ausblick in die an unser geplantes Wohnhaus anschließende Waldund Wiesenlandschaft.

Also hieß das Motto "Umplanung" und Satteldach. Der Bauantrag wurde eingereicht und bald darauf auch genehmigt und entsprechend gefeiert. Am nächsten Tag war der Nachbar beim Bauordnungsamt, kopierte Antrag und Genehmigung und legte zwei Tage später Widerspruch ein, mit der Begründung, das Grundstück sei nicht erschlossen. Eine Überprüfung ergab dann, dass im Bebauungsplanverfahren seinerzeit versäumt worden war, das Teilstück der Straße vor dem Grundstück dieses Nachbarn zu enteignen und umzuwidmen.

Diesem Umstand hatten wir dann zu verdanken, dass die Stadt jetzt bereit war, einer Befreiung zugunsten eines Flachdachs zuzustimmen. Also neue Planung und aus Rücksicht auf den Nachbarn ein noch tiefergesetztes Flachdach.

Nun war aber der Nachbar nicht bereit, der Baumaßnahme zuzustimmen, wenn im Grundbuch, verbindlich auf 99 Jahre, verankert wird, dass kein Satteldach nachträglich gebaut werden darf. Inzwischen liegt die neue Baugenehmigung vor, nach einem äußerst sorgfältige Prüfungsverfahren, das möglichst keinen Angriffspunkt für eine Widerspruchsklage durch den Nachbarn bieten sollte, nachdem der Bauherr ein weiteres Grundstück neben der eigentlichen Straße erworben hatte, um die Erschließung seines geplanten Hauses sicherzustellen. Auf das Feiern haben wir diesmal verzichtet.

Wir wussten nämlich schon, dass auch gegen diese Baugenehmigung Widerspruch eingelegt und sofort nach Baubeginn beim Verwaltungsgericht beantragt wird.

Da dachte ich an das Gespräch, das ich am Vorabend mit meinem Freund, dem dänischen Architekten Nils Primdahl, geführt hatte. In dem Gespräch ging es um den Vergleich zwischen der dänischen und der deutschen Alltagsarchitektur, die sowohl im Gewerbe, als auch im Wohnungsbau um soviel qualitätvoller ist, als die deutsche, obwohl die Menge der Vorschriften, Verordnungen und Gesetze um ein Vielfaches geringer ist.

Wenn ich heute darüber nachdenke und die Bilanz der vergangenen 33 Jahre selbstständiger Tätigkeit ziehe, muss ich mich wundern, dass so viele Projekte realisiert werden konnten, trotz der vorne beschriebenen Hindernisse.

Allerdings sollte ich auch nicht verschweigen, dass, wenn ich für all die gezeichneten, gerechneten und nicht gebauten Pläne Honorar liquidieren könnte, die Auftraggeber der realisierten Bauvorhaben ihr gezahltes Honorar zurückerstattet bekommen könnten und ich trotzdem ein finanziell im Alter gut abgesicherter Mann wäre.

Ich hoffe, dass die in diesem Heft dargestellten Arbeiten unseres Büros, die mit wenigen Ausnahmen unkommentiert für sich selbst sprechen und natürlich auch zur Kritik herausfordern sollen, die nicht nur einen Überblick über die Arbeiten der letzten Jahre geben, sondern auch dokumentieren, wie wir gearbeitet, uns entwickelt, gelernt, geirrt haben und aus denen der ein oder andere auch etwas lernten. Auch und vor allem anderen, dass unsere Arbeit im Positiven wie auch im Negativen eine Auswirkung auf die kulturellen, sozialen, ökologischen und ökonomischen Verhältnisse unserer Umwelt haben.

"Wenn alle gut finden, was ich mache, muss ich darüber nachdenken, was ich falsch gemacht habe" (Zitat: Heinrich Heine).

Das Kapitel "Hamm - Hoher Weg"

Nachdem wir einige schwierige Projekte für die Ruhr-Lippe Wohnungsbaugesellschaft mbH wohl zur Zufriedenheit des Bauherren abgeschlossen hatten, erhielten wir den Auftrag, ein Mehrfamilienhaus mit mindestens 19 Wohnungen und den ersten Bauabschnitt einer kleinen Siedlung mit 72 Häusern zu planen und zu bauen. Das ganze Vorhaben war die große "ökologische Glocke" gehängt worden und mit allem belastet, was die Akzeptanz durch die sowieso nur knappen Wohnungssuchenden der Stadt Hamm auf fast Null drückte.

Als Baumaterial war Holz vorgeschrieben. Die Häuser standen als Wohnungseigentum auf einem ungeteilten Grundstück. Die Autos durften nicht in die Siedlung, der Gemeinschafts-Parkplatz lag ziemlich weit von der Haustür entfernt. Während der Bauzeit meldete die Holzbaufirma Erinnerungen 43 Erinnerungen Konkurs an, und schließlich stellte sich noch heraus, dass die Stadt Hamm dem Investor verschwiegen hatte, dass zeitgleich ein weiteres Baugebiet für konventionelle Häuser aufgeschlossen wurde, wodurch auch der letzte der sowieso schon knappen Aspiranten für unser "ökologisches Reservat" verloren ging. Hinzu kam noch, dass die Häuser zu teuer angeboten wurden, was u. a. auch an den zum Teil hohen Auflagen und Anforderungen an das Projekt lag.

Der Städtebau, den sich ein Bielefelder Architekt ausgedacht hatte, war absolut unwirtschaftlich, mit viel zu hohem Grundstücksflächenanteil pro Haus und erforderte ein sehr teures Erschließungs- und Kanalsystem.

Ein vom selben Architekten errichtetes Mehrfamilienhaus mit 24 Wohnungen konnte mit seinem ästhetischen und sozialen Outfit auch nicht gerade das Image des Ortes stärken. Und so kam, was kommen musste: - Das ganze wurde ein Flop. -

Erst nach Fertigstellung des 1. Bauabschnitts konnten zwei Häuser verkauft werden und auch das erst, als man sich nach langem Drängen durch uns zu einer Realteilung der Hausgrundstücke entschlossen hatte.

Dann aber begann das Behördendrama erst recht. Denn niemand hatte mit dem Tiefbauamt der Stadt und dem § xy. gerechnet. Durch die Teilung stellte sich nämlich jetzt eine 44 rechtlich völlig andere Situation ein. Praktisch änderte sich nichts. Die Schmutzwasserableitung erfolgte über die gleichen Sammelanleitungen wie sie in der Baugenehmigung genehmigt waren.

Nur der Amtsschimmel fing wieder an zu wiehern. Der will, dass da, wo zwei Leitungen in eine andere münden, die andere zu einer Sammelleitung befördert wird, und eine Sammelleitung muss gesetzestreu immer den Anforderungen an eine öffentliche, das heißt mit Steuergeldern finanzierte entsprechen. Was zur Folge hat, dass nicht nur alles teurer, sondern auch mit größeren Reinigungsfahrzeugen angefahren wird, wozu dann links und rechts der Leitung ein entsprechend breiter Schutzstreifen freigehalten werden muss, was unweigerlich wieder zu einer breiteren Straße führt, und so weiter und so fort.

Ich kann jetzt verstehen, dass die Auseinandersetzung mit Fäkalien im Laufe der Zeit zu Frust und kanalisiertem Denken führen muss. Uns hat sie gottlob nur Zeit und Nerven gekostet.

Auch dass die Bauherrin unserer Architektur die Schuld für den Flop in die Schuhe schieben wollte, hat uns ziemlich kalt gelassen. Nicht unberührt lässt uns allerdings, dass man uns jetzt zwingen will, die Holzhäuser von außen zu verputzen oder noch schlimmer, zu verklinkern. Wobei verklinkert hier bedeutet, dass dünne Ziegelplatten in eine harte Schaumschicht geklebt, auf die Holzkonstruktion aufgeschraubt und dann in Handarbeit verfugt werden, eine technisch äußerst fragwürdige und ästhetisch unmögliche Konstruktion.

Den Leuten gefallen angeblich die französischen Seekiefertafeln mit den fugenabdeckenden, senkrechten Leisten nicht. Das war der vorletzte Stand des Dramas bzw. der Tragikomödie.

Der (hoffentlich) letzte Stand: Eine "Erwerberin" eines Hauses verklagte den Bauträger, die LEG-NRW, weil die Seekiefertafeln Verfärbungen und Risse im Bereich der Sockel aufweisen. Der Bauträger wiederum reichte dann Klage gegen uns als "gesamtschuldnerisch Haftende" beim LG Dortmund ein, Streitwerthöhe 70.000,00 EURO. Wir hatten Glück, denn in unserem Architektenvertrag hatte die LEG das Honorar im Lph 8 um 30% gekürzt, mit der Begründung, dass sie eine Art Oberbauleitung ausübe. Hier sah das Gericht eine erhebliche Mitverantwortung.

Der Umstand, dass bei Abnahme und Übergabe der Häuser der für die fachgerechte Ausführung notwendige zweite Anstrich der Seekieferplatten fehlte, weil er, da farbig geplant und den "Erwerbern" mitbestimmt, von diesen ausgesucht werden sollte, spielte bei der Entscheidung keine Rolle, da dieser Sachverhalt nicht im Abnahmeprotokoll festgehalten war.

Zur Vermeidung eines weitgehenden Rechtsstreites beim OLG Hamm kam es dann zu einem Vergleich, bei dem 25% der Streitsumme bei uns verblieb und uns 2.500,00 EURO kostet, da eine Eigenbeteiligung in dieser Höhe im Versicherungsvertrag vereinbart ist.

Fast 20 Jahre sind inzwischen vergangen, seitdem ich mit dem Schreiben dieser Texte begonnen habe. Immer wieder wollte ich sie veröffentlichen, immer wieder habe ich das Vorhaben verschoben, teils weil ich befürchtet habe, man könne mir; vorwerfen, ich wolle mich nur wichtig machen, teils weil ich mich nicht dem Verdacht der unerlaubten Werbung aussetzen wollte.

Inzwischen habe ich das 70. Lebensjahr überschritten, vor 18 Monaten habe ich mein Büro in Herdecke aufgelöst, bin nach Berlin gezogen und lebe jetzt in einem von mir selbst sanierten ehemaligen Obstbauernhaus auf der Insel Werder (Havel). Dort arbeite ich in einem kleinem Büro, zeichne wieder mit Hand und Geo-Dreieck. Der Papierverbrauch ist auf ein Zehntel geschrumpft. Änderungen an den Plänen auch. Dafür ist die emotionale Beziehung zum Plan und damit zum Planobjekt wieder gewachsen und damit der Spaß an der Arbeit.

Inzwischen weiß ich auch, dass der Computer zwar ein hervorragendes Medium für die Ver- und Bearbeitung von Texten, Zahlen, Formeln und Tabellen ist, in Bezug auf den Entwurf, die Ausführungsplanung und das Detail aber die Hand nicht im Entferntesten ersetzen kann. Diese stellt immer noch die kürzeste Entfernung zwischen Plan und Herz, Gehirn und Auge her.

Einen Rückblick will ich mir jetzt hier und heute verkneifen. Den habe ich mir für die Zeit, in der ich nicht mehr auf die Baustelle gehen kann, nicht mehr hinaus kann in die Welt der gebauten Architektur, Herzog und de Meurons wunderbare Universitätsbibliothek in Cottbus, das Museum Louisiana in Humlebek, nach Zehlendorf in Taut`s Siedlung Onkel Tom oder in die Schweiz nach Seldwyla zu Rudolf Olgiati´s so menschlichen Einfamilienhäusern, um nur einige Beispiele für meine Lieblingsarchitektur zu nennen.

Bedanken möchte ich mich aber bei meinen Mitarbeiter/innen, die mich in den letzten, teilweise schweren Jahren begleitet und mir beigestanden haben, hier vor allem Margarete Kiefer und Kate Grand.

Weiterhin ein Dank an alle, von denen ich lernen konnte, die mich unterstützt haben, hier vor allem Karl Ganser, Karl- Heinz Smits, Rolf Disch, Rainer Emenlauer, Hans-Peter Gegus, Peter Hübner, Klaus Bade, die Firma Braas und alle anderen, die glauben oder wissen, dass ich von ihnen gelernt und profitiert habe.

Freuen würde ich mich natürlich, wenn dieser Erfahrungsbericht dazu anregen würde, mit mir zu diskutieren, mich einzuladen zu kritischen Diskursen oder zu einem Erfahrungsaustausch.